| 札所0番(ふだしょぜろばん) |

|---|

| AIによるボイスでのこのページの説明を作って見ました。ところどころ固有名詞の発音が完全でない所もありますが、とても参考になります。試聴は上のアイコンをクリックしてどうぞ。 |

|

|

|

| お宝掛け軸のつくり方 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1. 掛け軸制作専用の御朱印用台紙となる「納経軸(のうきょうじく)」を用意する 2. 各寺院をお参りして「納経所(のうきょうしょ)」で納経料を支払って墨書と御朱印を書いてもらう 3. 表装店へ持ち込んで長く保存できる掛け軸や額に仕立てる

| ||||||||||||

| 1. 掛け軸制作専用の御朱印用台紙となる「納経軸(のうきょうじく)」 |

|---|

|

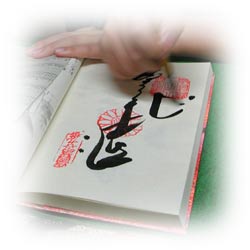

「納経軸(のうきょうじく)」は、巡礼で各お寺まで持ち囲んで、お寺の中に併設されている「納経所」で御朱印を頂くための携帯用の簡易掛軸です。

巡礼で掛け軸の制作をご希望の方は、まずはこの「納経軸(のうきょうじく)」をお求め下さい。 |

| 2. 各寺院をお参りして「納経所」で墨書と御朱印を書いてもらう |

|---|

また何回かに分けて巡礼されることと存じますが、毎回御朱印をいただかれた後は、持ち帰ってから風通しをしてよく乾燥させておいてください。

|

| 御朱印が全て揃います。あとは表装です。 |

|---|

|

霊場の寺院を全て巡礼されて御宝印が全てそろうとこんな感じです。 1ヶ寺1ヶ寺の御宝印を眺めていると、道中の景色や、巡礼で訪れた寺院の伽藍や佇まいなどが想い起されます。

|

| 最後の仕上げの表装です |

|---|

|

全ての御宝印(御朱印)が揃ったら、最後の仕上げです。

巡礼の間に付着した埃等をきれいに洗浄して、長期保存に耐えるように、表装お仕立てのご依頼をいただきます。 表装は使用する材料等で色々とグレードを設けております。また、札所0番で納経軸をお求めいただいた方には、お求め日から3年間有効の「表装 5,000円割引サービス」を実施しています。 |